A Iasnaïa Poliana, Sofia dispose pour la première fois de sa propre chambre et d’un cabinet de travail. Le domaine est magnifique. Tolstoï, marcheur infatigable, adore se promener. Elle veut lui être utile, lui plaire et apprend à s’adapter à ses changements d’humeur, entre simplicité et luxe. Elle améliore l’hygiène en cuisine, remplace la literie. La voilà bientôt enceinte et ne supportant plus l’odeur du tabac. Lev Nikolaïevitch lui est tellement supérieur en tout qu’elle ressent un sentiment d’impuissance. Elle aime quand il fait la lecture (Hugo, Les Misérables), apprécie moins leur mode de vie très rustique par rapport à sa vie moscovite.

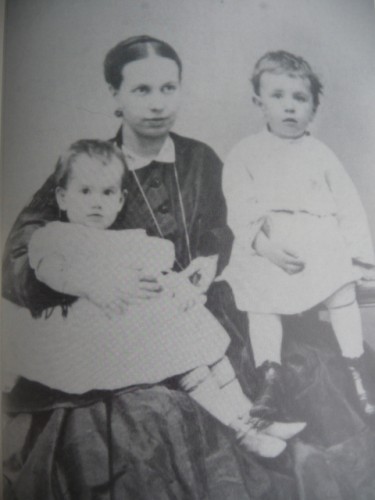

Sofia Tolstoï avec Serioja et Tania en 1866

Elle se sent mal à l’aise quand elle apprend qu’une des deux paysannes qui lavent les planchers de bois blanc est l’ancienne maîtresse de Tolstoï qui a eu un enfant de lui, futur cocher des enfants. Avant leur mariage, elle a lu, à sa demande, les journaux intimes de son fiancé. Les révélations sur sa vie sexuelle ont choqué la jeune femme assoiffée de pureté et ce fut pour elle « une souffrance » pour toute sa vie. Quand ils se rendent à Moscou, les amis de l’écrivain la trouvent si jeune, « une enfant », et Sofia se montre très timide en leur présence.

Tolstoï travaille à Guerre et paix, elle retranscrit le texte au propre, un travail de copiste dont elle se chargera constamment, avec bonheur – seuls les accouchements, les maladies l’en détourneront. Mais elle refusera de copier les textes où Tolstoï s’en prend à l’Eglise ou à l’Orthodoxie. Plus tard, leurs filles prendront le relais.

Faire fructifier le domaine préoccupe constamment le comte Tolstoï qui se lance, avec enthousiasme, dans des activités supposées rentables : distillerie, fabrique de chicorée, élevage de brebis pour leur laine, apiculture… Autant d’échecs. Sofia est oppressée par cette vie campagnarde qui ne lui laisse pas de vie personnelle et l’intéresse peu. La simplicité des fêtes de Pâques au domaine contraste avec les fastes et le raffinement qu’elle a connus au Kremlin.

La sage-femme qui l’aide à mettre au monde Serioja (Sergueï), son premier enfant, l’assistera pendant vingt-cinq ans, de 1863 à 1888. Elle a du mal pour l’allaiter, et Tolstoï est déçu de voir sa femme de dix-neuf ans ne pas se comporter en paysanne robuste. Sofia tient la chronique des événements familiaux, comme l’amour impossible de sa sœur Tania pour le frère de Tolstoï, qui a déjà des enfants de son amie Macha la Tsigane. La présence de Varia et Lisa, deux nièces de son mari, lui fait du bien, elles sont complices malgré la différence d’âge. A vingt ans, elle accouche d’une fille, Tania : « toute sa vie fut pour nous, ses parents, une joie, un bonheur ininterrompu. »

Il lui faut apprendre pour ne pas se limiter à la vie matérielle : elle se met à l’anglais. Sa vie est monotone : enfants, correspondance, maison, lecture, piano. Elle se sent souvent seule : « sans personne pour m’aider à me retrouver dans ma vie intérieure, je suivais mon propre chemin, et mon âme était en proie à des changements incessants ». D’autres enfants naîtront : Ilia (1866) – deux fausses couches – Liova (1869) – Macha (1871) – Petia (1872-1873) – Nikolaï (1874-1875) – Varia (1875 +) – fausse couche – Andreï (1877) – Micha (1879)…

Dans son Journal, Sofia écrit que « la conscience de servir un génie, un grand homme » lui donnait la force de tout supporter. Tolstoï note de son côté qu’il est « inutile de raisonner avec les femmes, car elles ne sont pas mues par la raison. Aussi raisonnable que se montre une femme dans ses jugements, elle vit selon ses sentiments. » Guerre et Paix remporte un immense succès.

Les deux époux se soucient énormément de l’éducation des enfants. Tolstoï travaille à un Abécédaire et à des Livres de lecture, voudrait créer une école pour former les maîtres mais y renonce, faute d’argent. Il se met au grec pour pouvoir l’enseigner à son fils aîné. Quand il tombe malade, il va faire une cure de koumys (lait de jument fermenté) pendant six semaines à Samara, où il achète des terres.

Sa vie à lui, c’est l’écriture et la chasse – il aime la « solitude de la nature » qui aide à penser. Sofia aménage avec son oncle Kostia la nouvelle annexe de la maison, un espace grand et clair, agréable. A chaque automne, Sofia est gagnée par la mélancolie, qui s’efface à la première neige : « tout était blanc et lumineux, on pouvait se promener et rouler en calèche sans s’enfoncer dans la boue ». Tolstoï commence Anna Karénine. Quand il se sent mal, ils repartent pour Samara et la cure de koumys.

« L’œuvre principale de ma vie, c’était l’enseignement et l’éducation des enfants. » Leur saison la plus joyeuse, c’est l’été qui amène des visiteurs, on monte un spectacle, on se promène – les étés de Kitty et Levine dans Anna Karénine. « Comme j’aimais ce monde enfantin fou mais adorable, toute leur vie, leurs intérêts, leurs joies et leurs peines. Ces petites personnes me donnèrent tant d’amour : où passe tout cela lorsque les enfants deviennent grands ? »

Epuisée par toutes ses tâches, Sofia prie Dieu : « Donne-moi des forces ou fais que je meure vite. » Elle a perdu un enfant, puis un autre, il lui en reste cinq dont il faut s’occuper. Varia, prématurée, meurt. Elle souffre d’une péritonite. Le médecin lui prescrit du repos. Tolstoï écrit, chasse, joue du piano. Anna Karénine, en partie publié, est un nouveau succès et rapporte beaucoup d’argent, mais épuisés et malheureux, ils repartent à Samara.

Alors que son médecin lui avait conseillé de ne plus enfanter, un autre consulté à Saint Pétersbourg où elle rend visite à sa mère, lui conseille de ne pas « contrarier le corps ». La visite du musée de l’Ermitage la bouleverse. Tolstoï, de son côté, revenu aux pratiques religieuses, jeûne strictement, mais critique l’Eglise quand elle prêche contre les ennemis de la Russie, s’éloignant de l’Evangile. Il projette d’écrire sur la religion, et aussi sur les Décembristes. A Samara, il achète de nouvelles terres pour agrandir son domaine, s’y rend pour la moisson.

Sofia a connu une première période formatrice en lisant Tolstoï à l’adolescence, elle en connaît une deuxième en découvrant les philosophes, initiée par le prince Ouroussov, leur ami, pour qui elle est une femme « merveilleuse » – « Il savait faire des cadeaux comme personne, avec une simplicité simple et joyeuse ». A trente-quatre ans, elle aspire à une autre vie, emmène ses aînés à Moscou. Quand elle allaite, malgré la douleur des crevasses, elle lit en anglais, pour apprendre quelque chose. « J’étais comme un écureuil dans la roue, avec cette impression de pouvoir me libérer d’un instant à l’autre, mais la roue de la vie tournait, et il n’y avait pas d’issue. »

Les deux époux s’éloignent l’un de l’autre. Sofia a besoin de distraction, heureusement il y a le fidèle Ouroussov pour la dérider (il est marié, mais sa femme et leurs enfants vivent à Paris). Tolstoï recherche le calme propice à ses réflexions religieuses et sociales. En 1881, c’est la fin de leur longue et paisible vie familiale à Iasnaïa Poliana. Tolstoï ne vit plus que par la pensée, maigrit, grisonne, distribue de l’argent à qui lui en demande, craint la mort. Sofia, à nouveau enceinte à trente-sept ans, est chargée de chercher une maison à Moscou où ils vont vivre pour permettre aux plus grands de bien mener leurs études. Tolstoï, parti pour une cure de koumys, se sent coupable, lui écrit avec tendresse. Finalement elle loue et aménage un appartement. Le 15 septembre, ils déménagent dans la tristesse. « Une nouvelle existence commençait, inhabituelle et plus difficile à tous les égards. »

(A suivre)